《中國美術(shù)報(bào)》第381期 美育

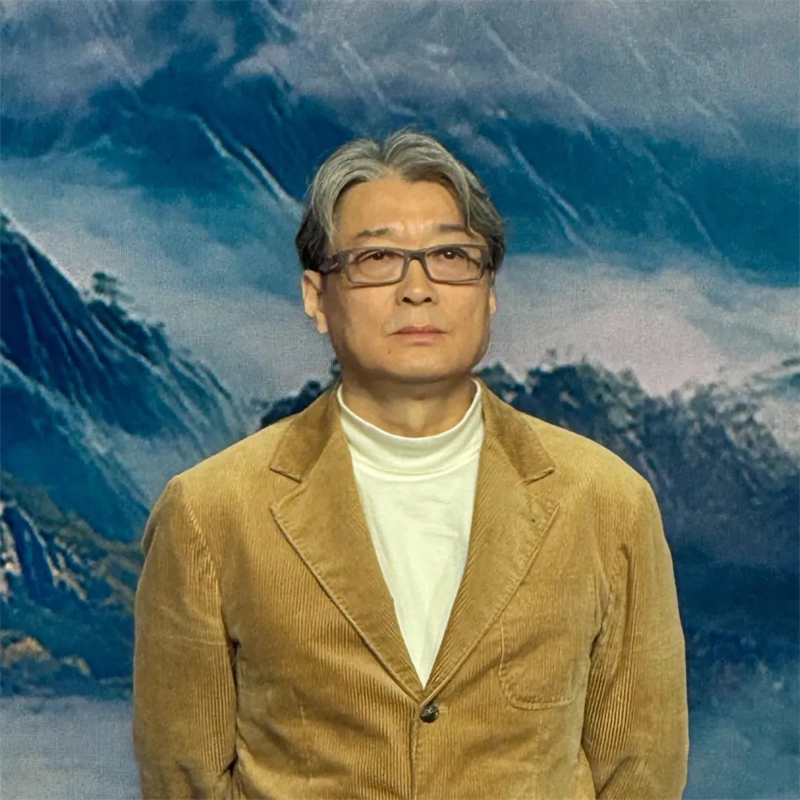

名師簡介

范存剛,別名范遲。榮寶齋黨委副書記、常務(wù)副總經(jīng)理,北京榮寶拍賣有限公司董事長兼總經(jīng)理。一級(jí)美術(shù)師,中國美術(shù)家協(xié)會(huì)理事、中國畫藝委會(huì)委員,教育部中國書法教育指導(dǎo)委員會(huì)委員,國家藝術(shù)基金專家?guī)鞂<遥袊囆g(shù)研究院中國畫院研究員,中國國家畫院外聘研究員,中央美術(shù)學(xué)院國際學(xué)院特聘教授。

詩意美好的眷顧、書法靈動(dòng)的關(guān)照、印章形式的裝點(diǎn),一道賦予了中國畫靈性的光輝,并使其以更加深厚的人文情懷屹立于世界美術(shù)之林。這不能不說是中國文化一種特別的、偉大的創(chuàng)造——在完美呈現(xiàn)視覺層面的筆墨意趣之上,表達(dá)出人對(duì)自然、社會(huì)、歷史的一種積極態(tài)度和價(jià)值取向。

中國畫蘊(yùn)含的獨(dú)特文化理想和生命態(tài)度,使其從一開始便具有與西方繪畫不同的秉性與氣質(zhì)。在中國畫畫家眼里,自然界中的山水和花鳥不僅僅是客觀物象,更是一種精神的高蹈和心靈的寄托。比如,山水畫中所追求的“荒寒”“蕭疏”之境,實(shí)際表達(dá)的是畫家對(duì)君子品格的向往,是主觀心緒的客觀體現(xiàn);花鳥畫中的“花”與“鳥”也不僅僅是“植物”與“飛禽”之屬,更是一種人文精神的象征與外化。這一切,在大寫意繪畫中體現(xiàn)得尤為深刻。

因此我在中國畫研習(xí)和教學(xué)過程中,一直把“寫”作為自己追求的方向。從青年時(shí)代起,我便對(duì)中國繪畫史上標(biāo)志性的“大寫意”畫家與作品,進(jìn)行大量的臨習(xí)。尤其對(duì)宋元以來出現(xiàn)的“文人畫”體系、流派,傾注了大量精力與時(shí)間,思考其濫觴、發(fā)展、成熟過程中的一些問題,更通過對(duì)筆墨技巧的追尋與把握,走進(jìn)歷史時(shí)空,走進(jìn)那些溫潤、質(zhì)樸的文化心靈。這也是我在學(xué)畫過程中的最大收獲。可以說,在傳統(tǒng)中國畫的人文精神之光燭照下,每一次繪畫技術(shù)的進(jìn)步與完善,都伴隨著一次精神成長。而今天,我也是將自己對(duì)于大寫意繪畫的初衷和本懷如實(shí)地告訴學(xué)生。在此,我們要說,大寫意繪畫傳承的不是技法,而是一種“外師造化,中得心源”的“心法”。這種“以心傳心”的妙用,映現(xiàn)出了中國大寫意繪畫背后深刻的人文底色和哲學(xué)思辨。這也決定了大寫意繪畫教學(xué)及其方法的特別之處。

范存剛? 歲寒不改色? 129cm×248cm? 2024年

具體而言,大寫意繪畫貴在“得意”,貴在對(duì)紛繁世界進(jìn)行概括和提純,以“體合宇宙內(nèi)部的生命節(jié)奏”。縱觀中國畫發(fā)展的歷程,“以形寫神”“立象以盡意”等寫意精神貫穿始終。從南宋梁楷《潑墨仙人圖》,到明代徐渭《墨葡萄圖》,再到明末清初朱耷《河上花圖》,經(jīng)典大寫意繪畫無不是縱橫揮灑,寥寥幾筆卻意韻俱生。當(dāng)下,一些初學(xué)畫者,基本功尚不扎實(shí),便以“大寫意”自居,既不能得其神似,也難富有深意。要知道,看似簡單的大寫意,實(shí)際上比單純寫實(shí)難度更大。大寫意講究筆墨的趣味,講究布白章法的合情入理;講究得之于手而應(yīng)于心,更講究心靈的直接抒發(fā)。創(chuàng)作立意美好、用筆豐富、風(fēng)格范式傳承有序的大寫意繪畫,一方面,要求畫家繼承傳統(tǒng),這是畫家厚重的人文修養(yǎng)根基所在;另一方面,要求畫家以筆墨充分表現(xiàn)精神的自由狀態(tài)與藝術(shù)個(gè)性,這是畫家守正出新的使命。所以我在教學(xué)中首先強(qiáng)調(diào)的就是筆墨的錘煉、寫照的訓(xùn)練,而最后進(jìn)入到“傳神”“得意”的境地。

我始終認(rèn)為,中國畫畫家正是通過筆墨的修為和基本功的歷練,最終實(shí)現(xiàn)精神人格的成長與心靈品質(zhì)的提純。唐代書法家孫過庭《書譜》有“通會(huì)之際,人書俱老”之說,這亦適用于繪畫。歷史上,像吳昌碩、齊白石、黃賓虹、潘天壽等大寫意繪畫巨匠,無不是歷經(jīng)時(shí)光歲月的淬煉才漸臻化境。就這一點(diǎn)而言,中國畫尤其是文人畫中的大寫意傳統(tǒng),可以說是一門關(guān)于人生的藝術(shù)。

在藝術(shù)研習(xí)和教學(xué)中,我愈發(fā)感到大寫意繪畫的深遠(yuǎn)廣博和審美境界的玄妙幽微。中國大寫意繪畫的精神,實(shí)質(zhì)上是中國文化內(nèi)在品質(zhì)的一種外在呈現(xiàn)。從某種意義上說,中國大寫意繪畫不是一個(gè)純粹的“藝術(shù)”概念,它更是一種生活態(tài)度、一種信念和文化理想。大寫意精神一邊連接著天地造化的自然之境,一邊連接著中國人的心靈之境。畫家可以在筆墨中走進(jìn)歷史、走進(jìn)自然,最終走回自己的內(nèi)心。在強(qiáng)調(diào)要“講好中國故事”的當(dāng)下,大寫意繪畫或許更能充分傳達(dá)中國文化的神韻與氣質(zhì)。這也是我在中國畫教學(xué)中一直堅(jiān)持的人文主題和切入點(diǎn)。