閩都勝景——福州歷史人文風景書畫作品展(福清站)

主辦單位

福州市文化和旅游局

中共福清市委宣傳部

承辦單位

福州畫院

福清市文化體育和旅游局

福清市文學藝術界聯合會

協辦單位

福清市博物館

福清市圖書館

福清市美術館

媒體支持

東南網藝術頻道

福清市融媒體中心

展覽時間

2024年1月12日-2月25日

展覽地點

福清市博物館6號展廳

參展藝術家名單

(排名不分先后)

書法作者

陳奮武 朱以撒 李木教 蔡清德

徐東樹 黃映愷 張家壯 柯學刃

蘭曉星 邱慧娥 黃向場 劉貞輝

林建崟 陳祥欽 郭霆威 沈思淇

國畫作者

張 劍 梁丹雯 楊玉泉 鄧維明

李永新 鄧伯元 李君琳 黃夢潔

沈益群 吳建福 張光卿 程偉杰

陳 端 楊寶新

前 言

福州!有福之州!

這是一座派江吻海、山水相依的城市,這是一座富有魅力、充滿活力的歷史文化名城。一城秀水半城山,寂靜山河,悠悠千年,這里是“三山一水”的福州。

900年前,宋代詩人陳軒贊曰:“城里三山古越都,樓臺相望跨蓬壺。有時細雨微煙罩,便是天然水墨圖。”二千二百多年的建城史孕育了底蘊深厚的閩都文化,時光流轉,多少建筑與風景淹沒在歷史的長河中。有幸歷代文人騷客對山水的寄情與抒懷,文化與風景融合成了今天我們所知的西湖八景、洪塘八景、南臺十景等文化遺跡,這是福州歷史和人文的重要反映和象征。近年來,福州持續對全市文化遺產進行全域性、連片式保護修復,先后修繕重點文物180多處,古建筑、歷史建筑1300多處,打造17個特色歷史文化街區,保護整治261條傳統老街巷,文化遺產保護工作取得積極成效,閩都千年文脈更臻醇厚,古老的城市煥發新的活力。

為深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神,學思踐悟習近平文化思想,傳承弘揚閩都文化,此次我們組織書畫名家通過采風寫生,探訪遺址,挖掘和創作以福州歷史文化景象為主題的“閩都勝景”系列作品,這些具有歷史底蘊和時代精神的精品力作不僅豐富了當代福州的人文景物,賦予新的風物內容和時代精神,并借此契機為推動閩都文化在新時代傳承發展,貢獻書畫界的力量。

2023年12月

展廳現場

作品欣賞

烏石山

烏石山在福州府城西南隅,屬侯官縣,高一千一百余步,周三千三百余步,中有三十六奇。是山始記于宋僧神解,僅三十三目。淳熙《三山志》云:“山有三十六奇,然計之實四十有九,蓋因神解原記而增十六名于下,厥后省志、府志、《閩都記》、《名勝志》皆言山有三十六奇,乃其目參差離合于三十六之數,均屬未協。至《道山紀略》始定其目,雖中多元、明新跡,然不失為奇也,今從之。”前拱海門,旁俯城市,與閩縣九仙山東西對峙,越王山在其后。閩稱“三山”,烏石其一也。唐天寶八載,敕改烏石山為“閩山”,人遂呼山支為閩山,而烏石山之名仍舊。

張家壯 書法

《福州烏石山》 宋 · 劉克莊

客子家山亦此峰,可堪投宿聽歸鐘。

旋沽村酒開霜柿,欲訪禪扉隔暮松。

鄉信寫成無便寄,寒衣著綻倩人縫。

遠來只為營瓜圃,不是貪渠萬戶封。

陳端 《道山亭》

沈益群 《道山亭》

宋朝時任郡守程師孟稱此臺堪比道家蓬萊、方丈、瀛洲三座仙山,故改烏山為道山,建道山亭。道山亭造型端莊,紋飾華美。

鄧維明 《道山觀》

道山觀原系明末提學孫昌裔的石梁書屋。清順治年間(1644~1661年),孫昌裔之子學稼、學圃舍書屋改為觀,建玉皇閣、三清殿,后又添設鬼谷子祠、呂祖(洞賓)宮、軒轅閣、天君殿、大士殿、葛祖祠等,光緒六年(1880年)重建。

梁丹雯 《烏塔》

烏塔,全名“崇妙保圣堅牢塔”,其前身系唐貞元十五年(799)所建的無垢凈光塔,唐乾符六年(879)被毀。閩永隆三年(941),閩王王審知第七子王延曦在舊址建九層寶塔,方建七層延曦被部屬所殺,工程遂告結束。塔為八角七層,通高35米,每層塔壁均有浮雕佛像,共46尊。

沈益群 《紅雨山房》

郭柏蒼在此編輯《烏石山志》, 咸豐間改山房為山樓。郭柏蒼《紅雨山房記》 :“烏石山之彌陀寺,門與霸石接,入寺三十武,有石陡峭而虎顧,即舒嘯巖,側結二屋,本僧舍也。楹各方廣丈許,斗垣而檻于東向,屏九仙,對雙塔,俯視左右,了無雜木,惟桃多且盛,風來片片入幾席間,余因取長吉‘桃花亂落如紅雨’句,名曰‘紅雨山房。

楊玉泉 《朱子祠》

烏山朱子祠是八閩大地崇祀朱熹的祠宇、書院及紀念館數祠之一。

楊玉泉 《文昌呂祖宮》

呂祖宮建于清順治年間(1644~1661年),據《烏石山志》記載:“明萬歷初(1573年),為提學孫昌裔石梁書屋,清順治年間昌裔子學稼、學圃舍為觀前(指道山觀)建玉皇閣,旁建三寶殿,后又添鬼谷子祠及呂祖宮。”今主要建筑物有正殿、偏殿、聚仙堂等。

吳建福 《黎公亭》

黎公亭是人們為了紀念明嘉靖年間福建抗倭名將李鵬舉而建的,在黎公亭下方有一方巨石坡,上面刻有八段的摩崖石刻。

鄧伯元 《文昌呂祖宮》

呂祖宮建于清順治年間(1644~1661年),據《烏石山志》記載:“明萬歷初(1573年),為提學孫昌裔石梁書屋,清順治年間昌裔子學稼、學圃舍為觀前(指道山觀)建玉皇閣,旁建三寶殿,后又添鬼谷子祠及呂祖宮。”今主要建筑物有正殿、偏殿、聚仙堂等。

楊寶新 《沖天臺》

沖天臺是三十六奇景之一,其后壁鐫刻楷書“古放鶴亭”四字,臺旁還有宋程師孟的篆書石刻“沖天臺”三字。

張光卿 《彌陀寺》

彌陀寺建于乾隆年間,現只存一座大殿,年代久遠失修,顯的相當的破舊。

楊寶新 《天臺橋》

“天臺橋”,沖天臺畔有兩方夾峙的大巖石,巖頂橫著一塊天然條巖,此橋極其險峻。

張光卿 《先薯亭》

先薯亭為雙檐淺藍柱,看去極為清新。據亭旁碑文介紹,明萬歷年間,閩籍歸僑陳振龍和福建巡撫金學曾,從菲律賓引種番薯成功,并大力推廣,使正值饑荒的福州一帶得到緩解。

李永新 《海闊天空》

“海闊天空”摩崖題刻位于烏石山巔鄰霄臺南向懸崖峭壁之上,是福州現存體量最大的摩崖題刻,沒有落款署名。“海闊天空”抬頭旁款是“康熙壬子秋八月”,即康熙十一年(1672年)八月。

程偉杰 《第一山》

“第一山”,福州烏山天王嶺上“門對塔成雙”的“第一山”。這“第一山”,因石上有北宋書畫家米芾行書“第一山”三字而名。第一山從花封別徑上去,左側有紅雨山房、高爺廟,右側便是天王嶺,其地唐時為三山黃氏所居。

黃夢潔《石壁古榕》

“石壁古榕”位于烏山三十六奇景之一沖天臺東峰巖下,古榕長長的須根,峭立在懸崖石壁上橫生而出,貧瘠的石壁造就古榕排狀緊密的板狀根系,深深扎根僅有的土壤,氣生根入土則成枝成干,傲然挺立在絕壁之上,生生不息,陪伴著沖天臺、古放鶴亭,還有神奇的天臺橋,是烏山一道靚麗的景觀。

南臺十景

福州的南臺十景,據《閩縣鄉土志》載:“南臺區距城數里許,東南至泛船浦沿江一帶,南至下渡藤山。”可見“南臺”除包括今臺江區外,還包括今倉山區在內。其中臺江八景,倉山兩景,合稱古“南臺十景”。明末清初,將自然和歷史景觀融合為一體,“南臺十景”也有三百多年的歷史。

李木教 書法

《登南臺僧寺》唐 · 韓偓

無奈離腸日九回,強攄離抱立高臺。

中華地向城邊盡,外國云從島上來。

四時有花長見雨,一冬無雪卻聞雷。

日宮紫氣生冠冕,試望扶桑病眼開。

釣臺夜月

“惠澤山”即大廟山,在閩江下游北岸,原為四面環水的山阜。"八閩初祖” 無諸,因助漢伐楚有功,于公元前202年被漢高祖劉邦封為”閩越王”。無諸遂在惠澤山接受冊封禮,筑臺稱“越王臺”。無諸的次子余善,也曾在惠澤山垂釣。傳聞在左前的江中釣得“白龍”, 以為祥瑞。遂于所坐處筑臺張揚。臺高四丈,周圍三十六步,可坐百余人,稱“釣龍臺”。無諸死后,閩人為紀念他的功業,在臺旁建“越王廟”祀之,俗稱“大廟”,于是,惠澤山亦被稱為“大廟山” ,相傳至今。至宋,釣龍臺上的石刻兩方至今猶存, 一為“全閩第一江山”, 乃宋大書法家米芾所題;另一為隸書“南臺”二大字,為宋福州郡守趙汝愚所書。

楊玉泉 《釣臺夜月》

黃映愷 書法

《登釣龍臺》明 · 王偁

高臺近枕大江流,江上云屏宿霞收。

才子揮毫春作賦,商人載酒晚移舟。

空潭龍去山河改,古殿云寒劍戢愁。

莫問此中多感慨,漢家陵樹已先秋。

白馬春潮

白馬河,從幫洲的閩江入口,流經義洲的白馬橋,向北注入西湖。白馬河出現“白馬春潮”的水文景觀,這是因為每當漲潮時,江口寬而河身窄,江水涌入受兩旁河口欄門、沙坎的阻攔,波濤前阻后推,潮頭相撞,形成數米高的巨浪。一道道浪峰,奔騰澎湃,響聲如雷鳴,勢不可擋。一年中以農歷八月十八日潮汛最大,舊稱“潮神生日”。每年此日,專程來此觀賞這一奇觀的游客,不計其數。如今建了江濱大道后,此景已不復存在。

鄧伯元 《白馬觀潮》

陳祥欽 書法

《白馬春潮》清 · 梁上國

雷鼓訇訇白馬馳,觀濤舊有廣陵期。

那知榕海三春景,賽得錢塘八月奇。

三橋漁火

三橋者,從北往南,曰“合沙橋”“"萬壽橋” 和“江南橋”。貫穿閩江兩岸創山與臺江之間,是閩南各縣進入福州城區的必經通道。古時漫步橋上,可觀閩江全景,飽覽水上風光。三橋周圍東從泛船浦(又稱番船浦),西至龍潭角,聚居著水上胥民。他們多以舟楫為家,居無定所,也有少數蛋民在岸邊建“高腳屋”棲身。在碧波萬頃中,逐浪捕魚,運輸貨品,扁舟渡客。夜晚,從船上遠眺,只見漁火點點,浩月當空,水天相接,夜景奇觀,令人陶醉。

鄧維明 《三橋漁火》

郭霆威 書法

《臺江夜泛》 清 · 葉大畬

長橋燈火接中洲,色色形形一望收。

恰似夜光浮水面,雙龍鱗甲奪珠球。

越嶺樵歌

“越嶺”俗稱“龍嶺”。位于今臺江上杭路與延平路之間,是接連大廟山延伸至彩氣山的一個小山阜。古代閩江寬闊,"廣三里,揚瀾浩渺”, 江水漫際山下,碧如翡翠。經千余年的演變,南臺出現了許多“沙洲”形成的陸地。上越嶺有三條小徑可走,即大廟前、油巷下和馬口。這里古樹茂密,綠草如茵,清幽綺麗,如同世外桃源,是附近農民放養牛羊和砍樵打柴的好地方。趁夕陽西下,披著霞光,吹著竹笛,唱著山歌,喜悅地滿載而歸。因這里充滿了詩情畫意的風光,文人們雅稱為“越嶺樵歌”, 作為南臺十景之一。

張光卿 《越嶺樵歌》

黃向場 書法

《鴨牳洲》清 · 魏杰

綠鴨灘頭聚一洲,漁村蟹舍樂無憂。

路通河口水長繞,潮過江心沙不流。

柏嶺樵歌吟上下,釣臺月色照春秋。

當時祈雨鐘靈地,仙女直連螺女洲。

蒼霞夕照

南臺蒼霞洲一帶,江面寬廣,閩江上游的水流到福州后在此舒緩前行,日積月累,形成一大片江濱沙洲之地。洲的西邊建有"大王廟”, 橫額書“竹林勝境”四個金色大字,顯耀威靈。廟旁翠竹叢林,灘上種的荔枝樹一棵棵拔地而起,樹蔭蔽日,堪稱一絕。東筑“蒼霞精舍”,為福州最早興辦的新學之一,林紓曾執教于此。洲旁清澈的水中,暢游著銀魚玉蝦,沙中還有黃金色的蜆子,成為岸上人家飯桌上的美味佳肴。每當夕陽西下,喧鳥歸巢,沐浴金輝,浸漫紫光祥云,晚霞照映,天水一色,蔚為壯觀。

吳建福《蒼霞夕照》

蘭曉星 書法

《南臺竹枝詞》清 · 鄭開禧

路逢過雨轉新潮,移步三通舊板橋。

好是夜闌人語靜,一江明月萬枝簫。

太平松籟

南臺太平山,古稱洋中亭山仔里,是從倉前山黃柏嶺下的龍潭角乘船搭渡過閩江到蒼霞洲,越龍嶺頂進城的必經通道。太平山原為吉祥山支脈的一個小山阜,與之北的烏石山南麓的豹頭山相對峙,四周汪洋環繞,獨立水中。登上“太平亭”, 可見山嚇松林密集,村落棋布,柳綠楓紅,田野生輝;山間怪石嶙峋,無數古松盤屈,小徑纏繞,樹萌蔽日。在這里靜聽一片松籟的呼嘯聲,猶如置身于萬頃波濤之中,動人心魄。“太平松籟”的影色,如同去鼓山“萬松彎”聽天風海濤一樣,令人心胸開闊,頓生無窮快感。此景在舊城改造中,因高樓矗立,已難見蹤跡,但“太平里”地名猶存。

程偉杰《太平松籟》

林建崟 書法

《太平山庵訪朱貞吉》明 · 區大相

霞蹤成獨往,弭棹訪云林。

不識王孫路,惟看忍草深。

香廚分凈供,松籟協幽吟。

卻笑征途者,勞勞江海心。

銀浦荷香

明末清初,南臺吉祥山與橫山的余脈保福山麓建有一座供奉東漢末年三神醫之一,醫學家孫思邈的“藥王廟”。保福山下的“銀湘浦”有數十口池塘環繞,風清云淡,如鏡照天,荷蓮爭妍,清香撲鼻。池塘四周,翠竹茂密,古榕參天,水榭倒影,鳥語花香。風吹荷葉,銀珠滾動,意境優美。若在池塘邊觀魚,魚翔淺底,戲游水中,塘如白銀,波光粼粼,渾然一色。令人有“荷香浦香,魚樂人樂,塘清心清”的感覺。故“銀浦荷香” 被列為古南臺十景之一。民國之后,這里也是售賣各種金魚供居家盆養的著名集市。古代的“銀鑲浦”已更名為“銀湘浦”, 地名仍存,但景物已非。

李永新 《銀浦荷香》

邱慧娥 書法

《臺江雜詩》清 · 楊洲

沿江暖日鶯花市,比屋春風燕子樓。

恍似秦淮佳麗地,板橋煙景柳絲柔。

龍潭秋漲

南臺江,又稱“白龍江”。江心有白龍潭,在三縣洲、蒼霞洲、中洲等諸洲南岸藤山境內的龍潭角。龍潭角在黃柏嶺下,天寧之西,地近白龍江,水深莫測。相傳下有巨龍蟄居,故稱“龍潭”,是道教“閭山大法院”江底巖洞的出口處。今龍潭角尚留有“陳靖姑祈雨處”, 作為道教神跡,供信眾朝拜,香秋旺盛,長年不衰。龍潭角背山臨江,水深處有漩渦,時浮時沉,若隱若現,每當秋潮猛漲,波濤滾滾,浪花翻卷,響聲如雷,一泄千里,極為壯觀。

張劍 《龍潭秋漲》

沈思淇 書法

《南臺竹枝詞》清 · 謝道承

釣龍臺下起龍風,釣龍臺上月矇矇。

江濤拍拍晚來急,無數青山在鏡中。

天寧曉鐘

倉山古稱“藤山”, 雄踞南臺島之北,面臨閩江,東從雁峰,西至黃柏嶺之間的中段,叫“天寧山”,與隔江的臺江汛、蒼霞洲、義洲、幫洲相望。史載,宋代抗金民族英雄李綱被宋高宗罷相回閩,滿腔愛國,壯志難酬。李綱見這里風景如畫,氣候宜人,幽靜舒心,就在天寧寺避暑隱居,并在松林中新建“松風堂”作為晚年的讀書處。天寧寺有一口大銅古鐘,每當金雞報曉,寺鐘長鳴,山谷回音,傳聲悠遠,為景色增添情趣,令人心曠神馳。

陳端 《天寧曉鐘》

劉貞輝 書法

《渡浮橋望南臺》宋 · 陸游

客中多病廢登臨,聞說南臺試一尋。

九軌徐行怒濤上,千船橫系大江心。

寺樓鐘鼓催昏曉,墟落云橫自古今。

白發未除豪氣在,醉吹橫笛坐榕陰。

梅塢冬晴

此景在今觀井路上坡,與塔亭路、麥園路交界處,直至程埔頭,綿亙數里皆種梅花,有萬棵之多。每逢冬令,一片鮮艷奪目,猶如進入香浮數里的瓊瑤世界,賞梅者相望于道,有"瓊花玉島"之譽。明末嘉靖、崇禎年間,倭寇作亂,在雁峰絕頂置煙墩作為報警之用,乃稱“煙臺山”。因倭寇為患,抗倭正副總兵俞大猷、戚繼光曾率軍到福州剿倭。倭寇曾竊據梅塢,曾遭兵燹,寇退焚梅,成為焦土,“自此夷為民居,而梅亡矣”。

楊寶新 《梅嶺冬晴》

柯學刃 書法

《夜過萬壽橋》清 · 何振岱

百廛夾道矗蜂房,奔轂聲中萬影忙。

彩鷁初橫新賈泊,臥云已換舊輿梁。

洪瀾不砥憑春漲,弦月孤明惜夜涼。

吹笛榕陰何許客,此中可有陸龜蒙。

西湖八景

福州西湖已有1700多年的歷史。據史載,晉太康三年(282年)郡守嚴嵩筑子城時開鑿西湖,引西北諸山之水注此,以灌溉農田。因地處晉代城垣之西,故稱西湖。到了五代時成了閩王朝的御花園。宋淳熙年間(1174年-1189年),福建撫使趙汝愚又在湖中建了澄瀾閣,并第一次給福州西湖命名八景。具體有仙橋柳色、大夢松聲、古堞斜陽、水晶初月、荷亭唱晚、西禪曉鐘、湖心春雨和澄瀾曙鶯。新中國成立后,西湖幾經擴大,沿襲著古典園林,逐漸恢復了著名的福州西湖八景。

徐東樹 書法

《賀新郎 · 游西湖》宋 · 辛棄疾

碧海桑成野,笑人間,江翻平陸,水云高下。

自是三山顏色好,更看雨婚煙嫁。

料未必,龍眠能畫。

擬向詩人求幼婦,請諸君,妙手皆談馬。

須進酒,為陶寫。

回頭鷗鷺瓢泉社,莫吟詩,莫拋尊酒,是吾盟也。

千騎而今遮白發,忘卻滄浪亭榭。

但記得,壩陵呵夜。

我輩從來文字歡,蟬噪也,綠陵夏。

仙橋柳色

古時人們游西湖,由城西門過迎仙橋而至,仙橋臥碧波,湖畔遍植梅柳,景色十分迷人。宋代著名詞人辛棄疾曾有詞“記風流重來手種,綠成陰也”,宋時植柳之風已盛。夏秋湖面十里荷花馨,是柳綠花紅;冬時紅梅凌霜艷,有暗香浮動。此乃“仙橋柳色”之古景。

楊玉泉《仙橋柳色》

陳祥欽 書法

《仙橋柳色》明 · 徐熥

迎仙橋畔萬條絲,淡蕩春風二月時。

知是踏青歸去晚,幾多游女唱楊枝。

大夢松聲

大夢山,位于西湖西邊荷亭之后,又稱廉山。山上有明太守江鐸手書題字“廉山”石刻,此山東至迎恩亭,西臨平章池,周圍二里,環山麓一帶地勢迂回,松竹滴翠,山以蒼秀可愛奇石眾多而著名。大夢山上山巔怪石嶙峋,山巖側多有百年老松,虬枝鐵干,黛色蘚皮,蒼勁挺秀,如天然盆景。山上松林蔥蘢,幽靜至極,輕風拂過沙沙作響,林間蟬鳴聲深,青草軟嫩如褥,鶴鳥盤旋而下,棲于松間。偶逢大風怒起,風嘯呼號如掀波瀾,松濤聲聲,遠近皆聞。松枝如蓋,遮云掩日,青草如茵,暑寒風涼,是避暑納涼,登高觀景的好地方。

鄧伯元《大夢松聲》

郭霆威 書法

《大夢松聲》 明 · 徐熥

澄湖瀠繞越王城,十里湖光似鏡平。

怪得寒濤何處起,前山無數亂松聲。

古堞斜陽

古堞,背山面湖緊接著西門,危樓壓波,橫舟不渡,一角斜陽,繚人幾許。“映烽櫓于寒漪,搖夕光而瀲滟,蒼茫古意,蓋宜畫而亦宜詩矣。”徐熥《古堞斜陽詩》云:“百尺高樓接女墻,猶傳東越舊封疆;可憐霸業歸何處,惟有寒鴉帶夕陽。”他似有先見之明,此處于20世紀初被夷為平地。1986年整治西湖時,在窯角嶼東部(即省博物院以東)另造一堵仿古城堞,書“古堞斜陽”四字,其地點、規模、式樣與原景均有較大差異。

鄧維明 《古堞斜陽》

黃向場 書法

《古堞斜陽》明 · 徐熥

百尺高樓接女墻,猶傳閩越舊封疆。

可憐霸業歸何處,惟有寒鴉帶夕陽。

水晶初月

水晶,即水晶宮。王審知次子王延鈞殺兄篡位,自封“大閩國”皇帝,驕奢淫逸。其皇宮在威武軍門內唐觀察使衙舊址(在今鼓樓前布司埕),將西湖當作御花園。“跨城為復道,以至于湖”,筑水晶宮,造有亭、臺、樓、榭,“周回十數里”,玉宇瓊樓,縹甍碧瓦,每當蟾魄乍升,光凝激射,足使宮中簾櫳,朗徹無遺。“湖光空翠,依然樓閣參差;月色朦朧,如見魚龍曼衍。”沈鐘《水晶初月詩》云:“曾聞水晶宮,復道連丹闕;歌舞夜未闌,珠簾卷新月。”在20世紀初,水晶宮早已廢,但給人留下無限想象與創作空間。

陳端 《水晶初月》

蘭曉星 書法

《水晶初月》明 · 徐熥

孤山深處水晶宮,畫舸歸來信晚風。

欸乃歌殘天似水,一痕新月上湖東。

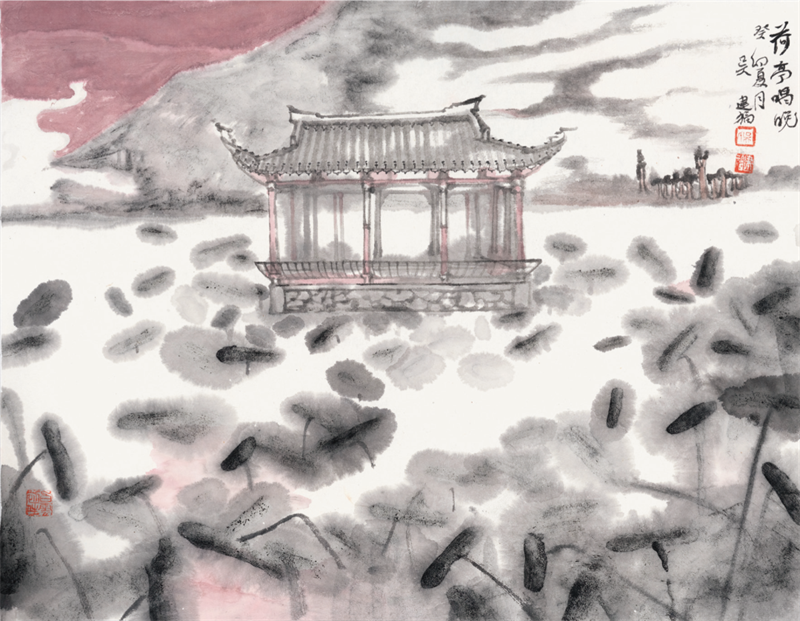

荷亭唱晚

荷亭,位于大夢山麓,上京驛道長堤頭,三面臨湖,植菏甚盛,故得名。“每當湖光瀲滟,山色入暝,漁歌低唱,菱曲高吟,其余音裊裊,足使游人徘徊不置”,是品茗賞荷聽曲的好去處。荷亭北有皇華亭,亭東有迎恩亭,均為接待皇家使節或官員迎新送舊之地。林則徐重修荷亭時,皇華亭改建為祭祀宋代抗金英雄李綱的“李忠定公祠”,并親植桂樹兩株,取李綱晚年在福州住所的名稱,曰“桂齋”。1905年重建桂齋,人們為紀念林則徐,在齋北建“林文忠公讀書處”,1929年添建“禁煙亭”等。

吳建福 《荷亭唱晚》

林建崟 書法

《荷亭唱晚》 明 · 徐熥

虛亭遙跨水中央,五里荷花十里香。

度曲女郎齊拍手,一聲驚散兩鴛鴦。

西禪曉鐘

西禪,即西禪寺。此處素有"飛鳳落洋,第一福地"之譽,南梁王霸居此“煉丹成藥,點石為金”,王霸在皂莢樹下蟬蛻而去、羽化成仙后,人們在此建“沖虛觀”祭祀,隋末廢圮。唐咸通八年(867年),視察使李景溫招禪師在此建“清禪寺”,旋改“延壽寺”;后唐長興四年(933年)又改“長慶寺”;宋景祐五年(1038年)敕號“怡山長慶寺”,因位于西郊,俗稱“西禪寺”。

該寺紺宮梵宇,飛翠流丹,晨曉鐘聲可傳達西湖。“露后霜初,星稀月落,禪扉未啟,蒲牢已鳴。棲禽慣聞,不駭晨宿。墜葉有聲,并流長廊。坐數一百八杵,瑯瑯肅肅,抱佛而圓。耳往聲邊,聲來耳邊”。《閩都記》載:“茲寺為侯官第一禪林。”它是福州一大名勝,名聞遐邇,僅其廨院就有西湖開化寺,于山護國寺、觀音閣,塢尾萬壽頭陀寺;在國外還有新加坡雙林寺,馬來西亞雙慶寺,越南舍利院、二府廟、觀音寺。20世紀初,建在西湖開化嶼上、曾為西禪寺廨院的開化寺曉鐘,已經蓋過約十里外西禪寺飄來的鐘聲。

程偉杰 《西禪曉鐘》

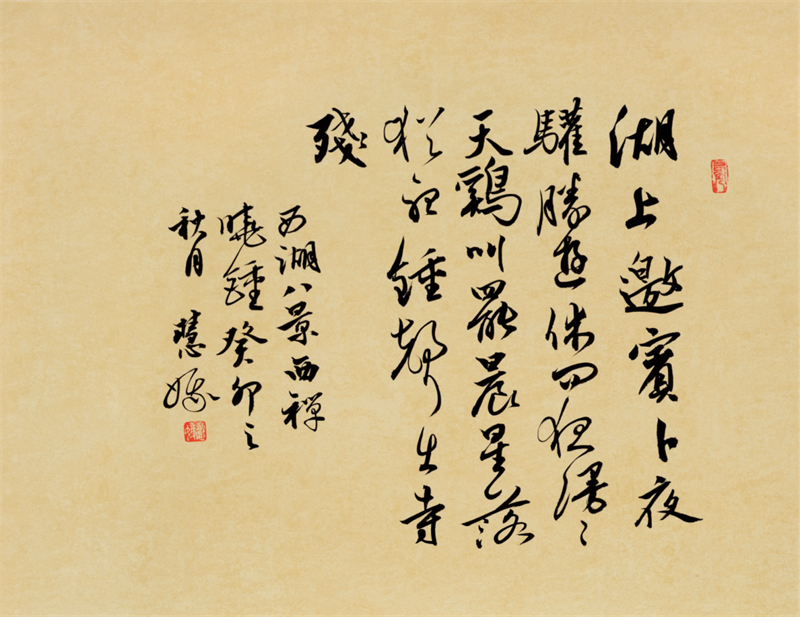

邱慧娥 書法

《西禪曉鐘》明 · 徐熥

湖上邀賓卜夜驩,勝游休問夜漫漫。

天雞叫罷晨星落,猶聽鐘聲出寺殘。

湖心春雨

湖心,指湖心亭,屹立在西湖西北隅、謝坪嶼與窯角嶼之間湖心的一小墩上,故名湖心春雨。駕舟拾登,此處無車馬之喧而有隔絕塵境之妙。“春波載柔,時雨既降,岸枝濯綠,篷竹跳珠。煙與水融,上下無際。亭中佇望,覺繞城諸山,冥濛雨中,如潑墨畫屏,誠湖心之勝概也。”沈鐘《湖心春雨詩》云:“我愛湖心亭,憑欄看春雨;荷鋤隴上來,喜見青如許。”在20世紀初,舊的湖心亭“歲久址廢”,所見為“新葺之亭”。

李永新 《湖心春雨》

沈思淇 書法

《 湖心春雨》明 · 徐熥

滉漾平湖影碧空,千重樹色盡朦朧。

春光何處尤堪賞,多是梨花暮雨中。

澄瀾曙鶯

澄瀾,即澄瀾閣。趙汝愚修治西湖后,在謝坪嶼“威武堂故址,臨水建閣,題曰‘澄瀾’”,“蓋取澄清安瀾之義”。

該閣幾圮幾建,最終依然坐落湖濱,三面臨水,朱欄碧檻,“幾十株柳樹環植,和煙帶霧,輒有流鶯來集,殘月欲落,凝情小聽,宛如輕簧之詞,迨至曙色漸舒,微風吹斷,而鶯聲清脆,猶覺繞梁三日也”。葉向高《和許中丞孚遠集澄瀾閣詩》云:“澄瀾高閣枉嚴旌,為愛波光四望平;桑柘幾家湖上社,芙蓉十里水邊城。龍臺煙鎖寒荒壘,鯨海秋高罷戎兵;尊俎折沖多勝暇,登樓又見賦先成。”

張光卿 《澄瀾曙鶯》

劉貞輝 書法

《澄瀾曙鶯》明 · 徐熥

子與風流天下聞,刱來高閣欲凌云。

曉鶯不道年華變,猶自聲聲喚使君。

洪塘八景

洪塘八景是福州金山寺周圍的八個景點:“洪塘古渡”、“石倉秋煙”、“妙峰鐘聲”、“半洲漁火”、“云程石塔”、“巴山風帆”、“環峰夜月”、“旗麓斜陽”,是古代福州著名的旅游勝地。1937年,林其蓉《閩江金山志》用八首古詩形式對金山寺周邊“八大景觀”進行了概述,1990年,《建新地方志》予以轉載,這些古詩文字精煉,寓意含蓄。隨著時間推移,“八大景觀”大多已消失或變遷。

柯學刃 書法

《月光光》 唐 · 常袞

月光光,照池塘,

騎竹馬,過洪塘,

洪塘水深不得渡,

小妹撐船來接郎。

問郎短,問郎長,

問郎出去幾時返?

洪塘古渡

洪塘古渡口,距金山寺不遠,曾是洪塘連接閩侯上街一帶的重要水上要道。過去有三條渡:一條是浦口渡,往返于洪塘與閩侯上街浦口之間,每天有18艘渡船來回擺渡,過往行人3000多人,1981年7月洪塘大橋通車后,洪塘古渡口、渡船全部停業。現在,洪塘古渡口已不見當年的渡船,只有古渡口的那兩棵老榕樹和“洪塘古渡”石刻,留下了這里的歷史印記。

程偉杰 《洪塘古渡》

陳祥欽 書法

《洪江言別》 清·黃任

江上旌旗向水飄,廿年故國但魂銷。

關河亦厭供搖落,骨肉何故免寂寥。

篷罅草香春近岸,渚邊沙沒晚平潮。

征帆日斷勞遠亭,煙鎖洪山十里橋。

石倉秋煙

“石倉”即位于洪塘的石倉園,是閩劇儒林戲始祖曹能始排練閩劇的私家園林、中國第一座儒學經典藏書館、壽山石收藏館。曹宮保公生于1574年(明萬歷二年),卒于1646年(清順治三年),名學佺,字能始、尊生,號石倉、雁澤,晚年自號西峰居士,身材偉岸、容貌俊美、性情耿直剛烈。石倉園是明末洪塘名人曹學佺構建之住宅,它與金山寺隔岸相望,蔚為壯觀。此園在洪塘妙峰、佛樓兩山之間,水長里許,山谷環之,現為洪塘小學背后的蘭庭、洪塘戲園、閩侯油廠等地。

鄧伯元 《石倉秋煙》

郭霆威 書法

《自題石倉園二十景詩》 明·曹學佺

浮山堂:

言歸草堂上,籬花正當發。

柳枝過橋頭,堪補前峰闕。

臨賦閣:

畫閣虛且明,面面皆臨水。

獨有薔薇花,成陰架尚倚。

妙峰鐘聲

洪塘江北岸的妙峰山,古木蒼郁,深谷流澗,朝則云霧繚繞,晚則松濤聲聲。妙峰山上有宋代著名書法家米芾“第一山”題刻。在山之巔建有妙峰寺,被稱為“榕城西來第一禪林”。明代洪塘人文特盛,兵部尚書張經、狀元翁正春、禮部尚書曾學佺等,都在妙峰寺讀過書,許多文人墨客在寺里作文吟詩,留下不朽詩篇。

鄧維明 《妙峰鐘聲》

黃向場 書法

《妙高鐘聲》 明 · 佚名

月明僧倚樓,鐘聲帶霜意。

夜半到客船,疑是寒山寺。

半洲漁火

洪塘半洲古時景觀,半洲距金山寺一里之遙。古時,閩江潮漲潮落直達半洲,這里是閩江盛產魚蝦的好地方。入夜百舸云集,漁火點點,繁星閃爍。從金山寺東望半洲,江天一色,美不勝收。“雨歇暮潮平,半洲集漁舸。”生動描述了洪塘半洲古時之景觀。現在半洲已不是古時潮起潮落的魚塢,因長期泥沙沉積,已變成一片沃土,工業園區和居民住宅拔地而起,昔日“半洲漁火”已不復存在。

陳端 《半洲漁火》

蘭曉星 書法

《洪山橋夜泊》清 · 連橫

扁舟蕩蕩水迢迢,雙槳風輕趁晚潮。

絕好洪山橋畔月,照人清夢可憐宵。

云程石塔

云程石塔又名瓦埕塔,在金山寺東面一里多之路。塔位于洪塘瓦埕村小山上,面對閩江,與金山寺石塔遙相呼應,互為媲美,這兩個石塔都起著閩江導航作用。云程石塔建于唐朝,七層八角,高三十五米,氣勢雄偉,蔚然壯觀,塔角有小洞可掛鈴鐺,風吹鈴鐺響,石塔“風前如自語”。相傳,在云程塔頂上點紅燈,30里外的螺洲鎮陳氏宗桐(清宣統皇帝老師陳寶琛家鄉之祠堂)會光亮起來,中秋節點燈,陳氏宗祠的光亮也會照射到云程石塔上,兩相映射,閃爍奪目。1970年炸山取石圍墾閩江沙洲,千年云程石塔被毀,令人遺憾。

吳建福 《云程石塔》

林建崟 書法

《晚泊金山塔》 元 · 王翰詩

勝地標孤塔,遙津集百船。

岸回孤嶼火,風亂隔村煙。

樹色迷芳渚,漁歌起暮天。

客愁無處寫,相對未成眠。

金山夕照

金山寺,位于洪塘閩江支流烏龍江上,歷史悠久,文化底蘊深厚,《閩江金山志》載:“金山之有塔擬于鎮江,故曰金山塔,其寺之始創,志乘未詳何代。”今人談到金山寺多談及金山八景,又叫洪塘八景,而談及古跡的則很少。

楊玉泉 《金山夕照》

邱慧娥 書法

《石岊江行》 宋 · 朱熹

春日江中注,我行溯其波。

揚帆指面澨,兩岸青山多。

環峰夜月

"環峰夜月"景觀在洪塘鹽嶼山、妙峰山之旁支,現統稱妙峰山,距金山寺一里之路。其山頂有塊石鐫“ 環峰”二字,系宋朝理學大師朱熹所書。朱熹于宋寧宗元年(1195年)因避“偽學”之禁,住在洪塘妙峰山“環峰”之下的斂跡寮,還常到妙峰寺、金山寺著書傳學。許多學者紛紛趕來聽學,洪塘成了理學的傳播點。“往事久逝波,山月仍如故”,朱熹住過的斂跡寮曾改名“朱公祠”,讓人供祀朝拜。此祠已廢多年,朱公手書“環峰”二字也已消失。

李永新 《環峰夜月》

沈思淇 書法

《西江月》 宋 · 朱熹

睡處林風瑟瑟,覺來山月團團。

身心無累久輕安。況有清池涼館。

句穩翻嫌白俗,情高卻笑郊寒。

蘭膏元自少陵殘。好處金章不換。

旗麓斜陽

“旗麓斜陽”景觀在金山寺右側的西面,是“八大景觀”中最為壯觀之景點。鼓山、旗山是福州之名山,金山寺剛好在兩山之中,左為鼓山,右為旗山。《閩江金山志》有詩為證:“孤嶼許當中,山勢兩開樹旗鼓;群流任奔下,石根獨拔辟金焦。”旗山的棋盤石最負盛名,據傳此石系古代神仙呂洞賓、李鐵拐弈棋處而得名。棋盤石兀立峰頂,極目遠舒,金山寺猶如行駛在江中的彩船。“落日照大旗,明霞散余綺。乃知造化工,渲染千峰紫。”這首詩把金山寺觀賞“旗麓斜陽”之美景刻劃得淋盡致。福州地區旭日從鼓山升起,斜陽到旗山落下。

張劍 《旗麓斜陽》

劉貞輝 書法

《洪江晚眺》 明 · 林威吉

落日看將盡,煙波人望迷。

四山青未了,一水碧相依。

露重溪毛潔,霜深石耳肥。

盟心塵外侶,幾點白鷗飛。

三山錦色

蔡清德 書法

《福州即景》 宋 · 謝泌

一別無諸歲月長,遙聞此景畫難能。

湖田播種重收谷,道路逢人半是僧。

城里三山千簇寺,夜間七塔萬枝燈。

常年六月東山里,地涌寒泉漱齒冰。

梁丹雯 《茉莉飄香》

陳祥欽 書法

《茉莉》 宋 · 龔大明

刻玉雕瓊作小葩,清姿元不受鉛華。

西風偷得馀香去,分與秋城無限花。

黃夢潔 《紫荊漫步》

郭霆威 書法

《宜晚小酌二首》 陳著

天理人倫古到今,一門三世弟兄心。

紫荊樹樹花如錦,方信春風無淺深。

沈益群 《南公觀荷》

黃向場 書法

《鷓鴣天·賞荷》 宋 · 蔡松年

秀樾橫塘十里香,水花晚色靜年芳。

胭脂雪瘦熏沉水,翡翠盤高走夜光。

山黛遠,月波長,暮云秋影蘸瀟湘。

醉魂應逐凌波夢,分付西風此夜涼。

李君琳 《西湖賞菊》

蘭曉星 書法

《詠西湖十洲 · 菊花洲》 北宋 · 劉珵

金蕊含香冒雨開,清無俗格絕塵埃。

休嗟不及東籬下,也有幽人載酒來。

李君琳《皇天春桃》

林建崟 書法

《烏石山天皇嶺春日桃花》 當代 · 陳初越

俗艷凡枝亦殢人,粉垣仄徑逗芳辰。

休言桃李無標格,已占天皇嶺上春。

梁丹雯 《鳳凰木語》

邱慧娥 書法

《臺城路(寄子發)》元 · 仇遠

暮云春樹江東遠,十年軟紅塵井。

雨屋酣歌,月樓醉倚,還倩天風吹醒。

青鐙耿耿。

算除卻淵明,誰憐孤影。

自卷荷衣,石床高臥翠微冷。

山空但覺晝永。

舊游花柳夢,不忍重省。

燕子梁空,雞兒巷靜,休說長安風景。

丹臺路迥。

怎見得玄都,小園芳徑。

共理瑤笙,鳳凰花外聽。

沈益群 《琴亭映山》

沈思淇 書法

《明發西館晨炊藹岡四首》 宋代 · 楊萬里

何須名苑看春風,一路山花不負儂。

日日錦江呈錦檨,清溪倒照映山紅。

黃夢潔 《梅洋暗香》

劉貞輝 書法

《贈嶺上梅》 北宋 · 蘇軾

梅花開盡百花開,過盡行人君不來。

不趁青梅嘗煮酒,要看細雨熟黃梅。

【展覽信息】

展覽:閩都勝景——福州歷史人文風景

書畫作品展(福清站)

地點:福清市博物館6號展廳

展期:2024年1月12日-2月25日